编者按:这是一篇详细讲述十多年前这场嗜血收购的深度文章,披露的事实令人无比震撼,外资的狡诈、亡我之心不死,中方一些当事人的鼠目寸光甚至个别人内外勾结,被肢解骨干企业的一地废墟……无不令人扼腕叹息!特编发在此,希望能引起更多人警醒,真正做到警钟长鸣!

01

2004-2006年 中国骨干国企惨遭灭顶之灾的三年

十几年前,中国入世后,外资蜂拥而入,掀起了一场收购、肢解中国骨干国企的惨剧,并在2004-2006年前后达到高潮。

当时外资已经收购或企图收购的中国企业,大多是业绩良好或充满潜力的骨干企业,而借口国企改制出卖这些企业的主谋是地方政府,同时这些优质国企被贱卖的价格让人痛心。

2004年,在辽宁省推进国企改革、靓女先嫁的政策背景下,沈阳市政府促成沈凿与世界最大凿岩机械商瑞典阿特拉斯公司合资,中国成立最早、规模最大的凿岩机械和风动工具专业厂从此一分为三、前途叵测。同年,与美国约翰·迪尔公司的合资使中国失去了惟一一家能够生产大型联合收割机的企业(由原机械部下放给黑龙江省佳木斯市的佳联农机厂)。

2004年,山东省与美国卡特比勒公司签署战略合作备忘录,随后将年销售额 10 亿元的山工机械 40%股份以 200 万元人民币的价格卖给卡特。

山工已经沦为卡特彼勒旗下企业

2005年,在卡特彼勒的诱惑下,厦门市政府意图将中国第二大装载机企业厦工拱手出让,但谈判后来在政治风向改变后无果而终。同年,当卡特比勒再次邀约徐州市出让徐工时,徐工吸取前车之鉴、拒绝与其合资,它最终的改制选择是报请出售 85%股权给凯雷。凿岩机、农机、化机、煤机等设备行业在2005 年前后也相继落难。

2005年,锦西化机(从原化工部下放辽宁葫芦岛市)被西门子收购,中国失掉化机最核心的透平技术及整机制造和维修全部市场。

2005年的确是中国装备工业命运多舛的一年,外资收购的灾难还波及到刀具、齿轮、阀门等配套行业。该年,杭州市萧山区下令让原属机械部的杭齿与德国 ZF 公司谈判合资,幸亏中央及时叫停,否则中国接近30%的传动市场和东南亚75%的船齿市场连带巨型船用齿轮箱核心技术将被侵夺。

令人扼腕的锦西化机

同年,改制中的长阀被长沙市送到德国沃茨公司手中,长阀先后垄断过中国液控阀门和金属弹性硬密封蝶阀市场,它被收购危及本土钢铁、发电、供热、给水企业关键阀门件的供应。同年,美国格里森公司吃掉占有复杂刀具国内市场 36%的哈一工,从而,中国丧失了对本土最大精密刀具生产基地的控制权。

2006 年春,黑龙江省最终卖掉鸡西煤机和佳木斯煤机(原属煤炭部),将中国三分之一的采煤机市场和二分之一的掘进机市场拱手送给毫无开发和生产能力的美国国际煤机公司,直接后果是中国本土永远失去组建综合煤机制造集团的平台。

不仅主机、主设备厂纷纷陷落,关键零部件行业更是命悬一线,其中最棘手的是轴承行业。

2006年6月,世界第二大轴承制造商德国舍弗勒集团与洛阳市签订框架协议,它将以 11 亿人民币整体收购洛轴除军工等三个分厂外的所有资产(包括 LYC 品牌)。同时,与洛轴并称“哈瓦洛”的其它两家大型轴承企业哈轴和瓦轴也都在地方政府主持下进行合资磋商。此外,输变电行业的变压器企业也未能幸免。

合变在下放给合肥市后,ABB 公司终于如愿以偿与它合资并控股,2005年ABB 卷资退出导致合变破产。同年,常州市为常变改制进行招标,政府青睐的 TMT&D 公司、东芝公司曾经是两个最有可能入主常变的卖家,但改制一波三折,国外买家未能如愿,常变由中国西电集团接收。

02

外资的狡诈和一些中国人的鼠目寸光

这场收购惨剧的大背景是,2001年中国入世后,外国资本和跨国企业原准备在开放的中国市场上大展宏图,但数年下来却发现很难遂愿,主要原因是中国本土企业的顽强成长。于是,外资改变策略,利用中国当时急于推进国企改制的急迫,把合资变成独资或吞并中国骨干企业。2005年前后的收购风潮呈现出以下特点。

其一,外国企业的“猎物”大多是业绩良好、蒸蒸日上的骨干国企,它们大多是原来中央部属后被下放地方的企业。这些国企利润率逐年攀升、正处于强势增长期,比如锦西化机的透平机械合资前的利润率已经高达 30- 40%(机械行业利润率平均在 5%左右)。

这些国企自主提升技术能力的意识都比较强,一般都是工业标准的参定者,对整个产业的技术进步负有重要责任。例如,杭齿下辖的船齿研究所制定的巨型船用齿轮箱标准就是全行业遵行的国家标准。

可见,此轮外资收购客观上已经替我们辨识出了中国装备工业的根基、命脉、优势和优良资产。跨国公司选择这类骨干国企作为它们入主中国制造业的踏脚石,完全是为了控制中国市场。以美国卡特彼勒公司为例,它作为全球工程机械巨头,对中国政府一直是“温情脉脉”,但对中国本土企业却一直作风强悍,与之合作过的中国企业无不对它恨之入骨。由于其产品不适合中国市场,2003 年卡特在华业务收入仅为 40 亿元人民币,不足中国工程机械总产量的 1/20,在它全球 226.7 亿美元销售总额中更显微不足道。

卡特在全球轮式装载机市场一直稳居第一,但在中国却根本没法发挥优势,而柳工、厦工、徐工等中国企业几乎占有装载机100%的市场份额。更令卡特胆寒的是,中国工程机械产品的出口正在迅速上升。

于是卡特开始修改过去的“战略失误”,于2003年开始将全球战略重心转移至中国市场宣称要投资 100 亿美元,在十年内“整合”中国的工程机械行业。随后,卡特的中国区技术中心落户徐州,它开始按时间表推进大规模投资,一张连通生产、销售、设计、研发、租赁和品牌管理的业务网络全面铺展。2005年之前卡特在华投资的基本方式是参与国企改制、购买部分国有股,而之后则是全面出击进行收购,瞄准的正是中国工程机械的骨干国企:徐工、厦工、柳工、潍柴动力、上海柴油机厂等等。

其二,卖掉这些骨干国企的主谋几乎全部是地方政府。几乎在所有的案例中,地方政府都是在企业管理层根本不同意的情况下,坚持要让它们与跨国公司合资或干脆卖掉,甚至越俎代庖代替企业直接与跨国公司进行商务谈判。地方政府的公开理由是:国企有巨额负债、体制包袱沉重,无法参加技术和市场竞争,只有改制才是出路。

但为什么改制要一卖了之,而且几乎都是贱卖给外国公司?这些装备业骨干国企的确背负着沉重的“包袱”,但是作为行业的“脊梁”,它们承载了建国五十余年整整三代人励精图治潜心积累下来的装备研发和制造能力,这是国家、产业和地区发展的宝贵财富而不是什么“包袱”。

洋大人和洋奴

纵然是国企,也有能自主创新和不能自主创新之分,许多被贱卖的国企往往是前者,它们与某些“三无”(无技术、无产品、无绩效)国企有本质的不同。让这些骨干国企的生存完全服从于某个地级市甚至是某个开发区招商引资的“大局”,这种荒诞的逻辑是在贬低国家资产的真实价值。

地方官员通过引进世界五百强收购本地国企,在当时是一个耀眼的招商引资政绩,是官员晋升的资本。跨国公司熟悉中国体制,往往通过说服地方政府来攫取利益,这期间官员进行钱权交易、中饱私囊的事件时有发生。

其三,外资收购骨干国企按照会计账面净值计价,被地方政府当作“贬值商品”廉价甩卖,这完全违反市场规律。即使硬把企业看作是可以买卖的商品,它也是一件特殊的商品。在当代所谓“知识经济”的时代,一个企业最具价值的往往是无形资产,而不是有形资产,尤其是蒸蒸日上的企业。

近年来,跨国公司不断地在教育中国政府要尊重知识产权,但在收购中国企业时却从来不尊重中方的知识产权,不计算中方的无形资产。被收购的骨干国企都拥有市场业绩逐年攀升的自主品牌,跨国公司如果得不到或者无法消灭这些品牌就难以控制中国市场。

03

招招夺命

骨干国企被收购后的结局都惨不忍睹、不忍卒读,不是被吃掉就是被挤垮。被外资收购的中国企业无一例外地失去了原有的市场份额、自主品牌和五、六十年间积累起来的能力基础。为了扩大市场份额“世界五百强”也觊觎中国长期积累的技术诀窍、产品定位、营销网络和组织平台,比如西门子拿走的锦西化机透平技术、德国人搞糟的西北轴承的铁路轴承、沃茨到手的长阀诀窍等等。

在收购过程中不是中国企业以市场换技术,而是外国企业以廉价攫取中国企业的技术和市场份额。德国ZF公司为了打开中国市场,早在1992年就意图与杭齿合资,被机械部挡住。

其后的十年间它利用与德国大众的关联关系成功落户上海,营建销售网络,实施全面扩张。但由于杭齿的产品畅销,所以ZF的液压传动品在中国和东南亚市场上业绩低迷。于是ZF在2005 年卷土重来,势在拿下杭齿,其真正根源是垂涎杭齿的品牌、技术能力和国内外市场份额。其实这是所有外国企业觊觎中国排头兵企业的共同逻辑。

贪婪嗜血的跨国资本

跨国公司为了将骨干国企的精华资产及营销配套体系一次性收入囊中,往往选择绝对控股的整体收购方式。它们的动机明确:要收编占据最大市场份额的中国品牌,然后以它们为阵地打垮其它中国企业,最终消灭所有本土品牌,控制全行业的利润与流向。

中国企业出让市场非但没有换来外方承诺的资金、技术,反而招致了对自主研发和品牌经营的全面束缚。所有的案例都遵循这样的做法:自主品牌一旦带入合资企业,中方就不得再研制同类产品,而且在品牌整合期(最多不超过三年)过后便不能使用。

此外,跨国公司在保障中方利益条款方面的履约能力较差。比如国产化配套,虽然关键技术的引进在合同中已规定,但外方总会以诸多借口阻碍关键部件的本土化。事实上,合资企业在产品开发、知识产权、核心技术方面都得依赖外资母体,中方再努力也不可能移植核心技术到自己的产品上。

双方在评估各自无形资产方面存在完全不对等的结构。外资进入后,合资公司要向外国母公司支付销售额1%~10%不等的技术或品牌提成费,而中方的品牌和技术对利润的贡献再大,也是无偿的。

合资公司产品一般不允许出口,定位只是保障中国市场的低端份额,而高端市场和海外市场则留给外国母公司。可见,中国继续依赖外资的代价将是失去了装备工业的自主能力,不得不长期依赖外国技术和产品。

04

自废武功,遗患至今

骨干装备国企被收购的直接后果,是破坏本土产业链上下游的关联和国家对战略产业的控制能力,将危及国防工业独立自主的研发制造体系。装备工业对于中国的意义并不是政府账面上那点可怜的资产净值。它是中国最早投资兴建的工业,包括机床、工业基础件、成套设备、大型机械总共十八大类。

作为“母机”工业,它装备过中国所有的重工业,它积累了多轮次国家主导的技术革新的产业成果,它拥有人数最多、分工最细的熟练技工队伍,它是国家技术根基和产业命脉所在,见证了共和国四代产业工人的艰苦奋斗。卖掉骨干国企等同于卖掉中国的市场、中国的品牌和创新的载体。现在因为贱卖掉这些优良国产,已经实质性地威胁航空航天、机车车辆、冶金化工、数控机床、电力电网、钢铁船舶、供热给水等工业的配套。

有相当一部分装备制造业骨干国企涉及军工,并设置有专门的军工分厂或车间,它们一旦被外资并购,自己便不能、军方也不可能再让它们生产任何军品,这无异于破坏了国家的军工产业链、干扰了军品生产计划、增加了军品技术泄密的可能性。仅以被卖掉的洛轴为例,它在被并购前一直承担着“神一”到“ 神六”航天器的轴承配套任务,它共给“神六”提供了7大部分22种轴承、而且皆在核心关键部位。

在洛轴收购案中虽然并不包括军工分厂,但洛轴军工产品的许多工序都在民用领域里面,一旦被外资收购,整个军工生产体系也随之被肢解。更为严峻的是,一旦“哈瓦洛”全部被外国控制,中国便不用指望任何军需轴承的民用配套,因为国家对最有能力、最有资格为军工配套的轴承企业将会失去控制。

需要指出的是,不仅许多国企在计划经济时代所具有的行业布局意义仍然存在,而且它们在改革开放的市场化进程中,早已与本行业内其他非国有企业逐渐形成了共生的产业生态系统。虽然个别企业之间处于竞争关系,但企业之间的横向交流(包括人才、信息、技术知识,甚至模仿和约定俗成的行规等等)以及与上下游产业的纵向关联,都使产业本身形成中国市场特定的技术轨道、成本结构、供销网络和顾客群体。

一旦外资通过廉价收购控制某个重点企业,整个产业的生态系统就会遭到破坏,并威胁到同行业中所有其他中国企业的生存。严重的是,地方政府不可能具有行业的观点,如果任由地方官员在追求短期政绩的冲动下贱卖国企,就会破坏中国的产业生态,从而损害国家利益。

结 语

当这场风潮后来成为社会话题时,一些中国的经济学家出来为此开脱,理由无非是“企业并购是市场行为”、“外商投资企业也是中国企业”、“外资进入有利于提高中国企业的投资效率”、“外资带来先进技术和管理经验”等等陈词滥调。但如果稍微观察和分析一下实际发生的案例,就会发现它们处处违反市场规律,个个都是以攫取中国企业的品牌、技术诀窍和市场份额为动机,甚至几乎没有一桩交易是经过中国企业管理层同意的。

这场风潮揭示出来的根本问题仍然是:中国的工业发展和现代化是可以依靠外资来实现,还是必须依靠我们自己?历史的事实是,自从英国工业革命以来的 200 多年中,在全世界的范围内,除了少数几个石油国家和城市国家,没有任何国家是依靠外资而实现发展的。

世界历史证明,对于任何一个国家来说,现代经济发展的动力只能内生于这个国家——因为经济发展需要有效的政府、敢于创业的企业家精神,需要能够培养出工业化人才的教育体系,需要勤劳而有技能的劳动大军,等等。外资不会给一个国家带来这些因素,所以外资从来没有发动过一个落后国家的工业化。

图为民国时期的买办

【附文】

滴血的中国机床!国之脊梁是怎么被打断的?

滴血的中国机床!

不得不说,机床作为万机之母,作为国民经济的支柱产业,国家一直亏欠着她。改革开放40年,就机床行业来看,投入数量不过区区数百亿人民币。中国机床行业虽然渡过了哺乳期,但仍处于需要国家从战略高度悉心照料的青少年成长期。但国家层面只做了缩手缩脚的有限投入,在几十年的发展历程中也走了一些自伤筋骨的弯路,让这个代表国家工业水平、国防工业基石、关系到国计民生的行业,逐步成为一个营养不良的产业。

老无所依

济南铸锻所4月份正式破产,寿年63岁。

当年曾经是机械工业部的一类研究所,创出了无数辉煌。早在1959年铸锻所就编制完成了中国第一套铸锻机械方面的国家标准,使这个行业第一次有了国家标准。它也是诸多行业发展的发动机,曾经为小鸭集团公司研制的滚焊机,用于生产滚筒洗衣机电机钢板外壳,完全替代了意大利进口设备;90年代初,铸锻所受鲁光灯具厂委托,研制了中国第一台数控折弯机。还有第一台液压传动剪板机、第一台模锻型磨擦压力机、第一台数控激光切割机、第一台数控激光焊接机等。几十多年来,济南铸锻所创造了太多的国内第一,是业界重要的顶梁柱。

解放前来自于河北交河县、献县一带的小资本业主在济南开办的工厂,成为济南市铸造业形成和发展的工业基础,这些力量是济南发展重工业的生力军,可以认为是济南重工业之母。而济南,当年机床制造王牌基地,从一机床到五机床,从车床、内外圆磨床到锻压机床,是显赫一时的机床集群。而随着铸锻所欠债无数,失血过多,安静倒下,如今几乎只剩下二机床孤家寡人。除了机床之外,济南的洗衣机、轻骑、棉纺等制造业也都是响当当的,高校人才资源济济,旅游资源也不少,加上四通八达的省会通衢地位,济南手里那么多的制造好牌,怎么就会打的稀烂?

济南铸锻所可以说是培养私企老板的摇篮,从铸造、锻造到清理设备。这些大批的大小老板,基本上是原来单位的技术或者销售。大家不断跳槽后成立一个个小公司,大肆挖走原单位的客户。新陈代谢能力不足,铸锻所只能像一颗老树,日渐枯萎,最终倒下。

2018年机床工具行业规上企业主营业务收入7151亿元,而企业将近6000家,这意味着平均每家产值在亿元。2001-2006年机床行业规模以上企业数量变化不大,都在2000多家左右。而在2007年暴涨至4000多家,增幅高达78%。而最近六年稳定在5000多家。作为定义设备行业的精度、速度和效率的母机行业,自身却畸形地产生了一大堆土豆企业。

而在更小的领域,例如电火花加工EDM领域,整个市场不过几十亿的产值,有300多家公司,整合行业超过1个亿的企业,不超过4家。这种遍地开花的行业,相互降价,极大地削弱了整体行业的盈利能力,和研发力量。

这次倒下的锻铸所,在机械部98年撤销之后就归到国机集团,2009还成功改制。虽然背后有大山,但却照倒不误。看上去是否归到大央企,其实一点不重要。现在大连机床已经并入到通用技术集团,而沈阳机床的并购方案,也在进行之中。这种做法完全不符合国际上机床走专而精的路线。未来的路究竟如何,迷雾之中尚无确切答案。最近一段时间,尤其是近一年来,由于资金、市场等困难,许多企业纷纷被国企“拥抱”。这种像转手包袱一样地托管,恐怕只会拖延病情,无法真正解决问题。其实如果能够真的能够释放企业家精神,让地方国企回归市场机制,恐怕远比收归央企托管要强。

那些失去活力的院所,老无所依。而机床行业,同样是老无所依。

被打断的腰

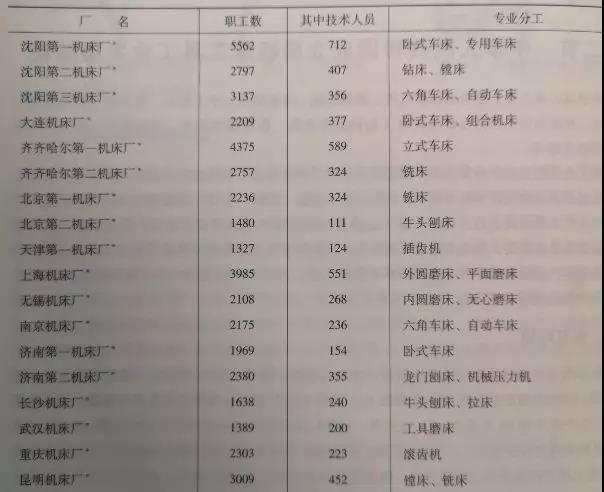

新中国的机床几乎是从零开始起步的。作为中国重工业发展的母机,一切都是从规划开始。1952年中央重工业部确立了一个著名的专业分工思路,对中国机床行业的发展影响巨大。“化万能修配厂为专能机床厂、全国专能联合再成为万能机床”体现了一种系统化布局的思想,按照全国一盘棋的专业攻关精神,确立了18个机床厂的分工与发展。这就是后来的“机床十八罗汉”。当时的规划带有很强的指令色彩:一个罗汉只有一个规定动作,一个机床企业只能做一种机床。这在当时起到了资源集约的效果。“十八罗汉”也因此成为中国机械工业的看家花旦,而机床也被请进中南海受领导检阅,一时间成为“国民机器”。

图1:1957年一机部直属机床厂

至此,我国形成了比较完整的机床工业体系。布局清楚,相互不交叉,充分在一穷二白、有限资源的情况下,集中力量做了大事。

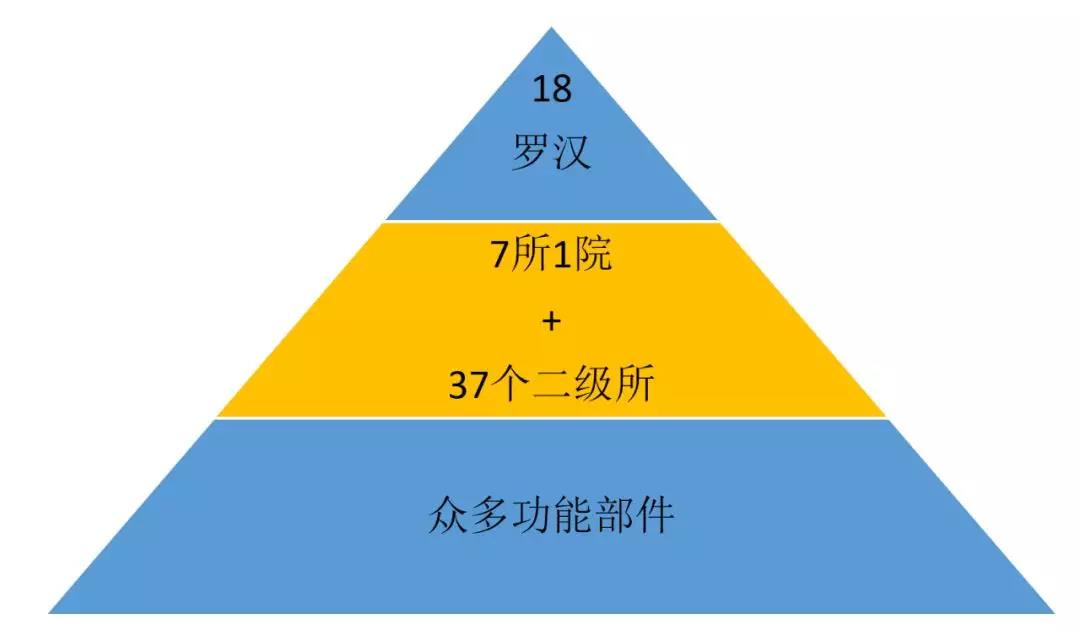

更重要的是,除了重点骨干企业群体外,还建设了众多的技术研发机构。这是支撑18罗汉的脊梁,是中国机床的腰部。

在当时全行业有8个综合性研究院所,形成“七所一院”的综合性专业技术研发机构(称为“一类所”);更厉害的是,还有37个专业研究所与企业设计部门,形成了机床工具行业的科研开发体系的第二道护城墙(称为“二类所”)。

图2:两级护腰支撑机床大罗汉

当时最为著名的三个硬核,成为18罗汉硬朗的腰部,为机床行业强筋壮骨的作用。那就是从1956年的金属切削机床研究所(后来北京机床所)),负责8个方向的综合性技术中心;同年成立的大连组合机床所,研究设计高精度组合机床和自动化生产线;三年后,广州机床研究所成立负责配套的造型设计、液压、密封等基础技术。到了1985年,机床行业有37个专业研究所全部建齐。

一个足球队虽然只有11个人,但却是一个精心设计、运行良好的最令人着迷的运转机制。球队的腰部,成为球队胜负的关键,中场发动机的好坏直接决定了前锋的突破能力。可以说,有了这些运转良好的腰部,中国的机床行业的发展,起到了尖刀性的突破。

然而在1999年一刀切的院所转制,国家计委的242个院所随之下放。他们像麻袋里的土豆一样,被呼啦地甩出去滚满一地,四处滚动,各由生死。在经济利益的驱使下,这些院所随机向地方产业经济随机靠拢。

改制的一声号令,广州机床研究所直接被进入国机集团, 2011年09月改制更名为广州机械科学研究院有限公司,如今成为专业的密封研究与生产单位。

在略作挣扎和抵抗之后,2000年大连组合机床研究所也在直接行政干预下,整体强制并进入大连机床集团。主要技术骨干随即大面积“逃散”,机床院所主力静悄悄地融化。随着如今大连机床的破产,这个曾经机床王牌院所的存在,已经变得不那么真实了。只有阅读历史档案的时候,才能依稀感受到它当时轰隆隆的脉搏。

而最早、最具规模的北京机床研究所,同样曾经有过辉煌的历史。从一开始就参加机械部组织的多项行业技术攻关,如高精度精密机床行业攻关、第二汽车厂制造设备的攻关、数控技术及装备的攻关等,试制了中国首台卧式加工中心。北京机床所在行业中引起最大的争论是,它与日本发那科之间的关系。1980年,北京机床研究所通过许可证转让的方式从日本发那科(FANUC)公司引进数控系统技术,随后从“六五”(1981-1985)开始,国家连续组织了几个五年计划的数控技术攻关。1992年二者成立合资公司。它在推广发那科数控系统方面做出了“不可磨灭”的贡献,有人甚至慨叹这个合资项目几乎断送了中国的数控系统产业。2011年底,北京机床所整体加入通用技术集团,沉下水面。

二十年后,火速改制当年寄出去的账单,终于回来了。这个时候,中国机床行业就像被打断了的腰,只能拖着前进了。许多机床老总在谈到当年的一类所和二类所的时候,非常留恋。就像“有困难找警察”,机床企业那个时候,如果有工艺问题,都可以去找大连所和北京机床所。

在中国,大学、研究所等都变成盈利机构了,与企业争利。他们就像是一个科研小商人,也斤斤计较地算着小帐。

而昔日名扬天下的十八罗汉,听上去更像是一个江湖上的传说。机床的专机战略性和通机的市场性被混为一谈,市场布局乱了套,整体战略上的设想也几乎没有。重型机床企业就是典型例子。五坐标联动数控龙门铣床,生产的厂家也几十家。位于西南边陲的昆明机床厂,花巨资建造了一座崭新的拥有200吨吊车的重型厂房,进军大型数控龙门镗铣,且不说制造问题,产品运输也多是一个极大的问题。虽然是上市公司,也经不起折腾。2018年5月黯然失色,昆明机床成为为云南A股企业中第一个退市企业。

大敌当前,家底孱弱,却依然乱成一锅粥。

谈到国家的支持

国家对机床行业不是没有支持,2009年启动的04专项是最令行业振奋的兴业之举。然而04专项实践十年,成果有一点,问题一大框。除了资金强度不足之外,最重要的就是资金使用效率太差。600个课题,一把胡椒面撒下去;而且一个课题还要几家来分,“同心协力拿课题、同床异梦做科研”,各自为政完全没有协同效应。而限制条款太多,几乎又走向了“科研”的偏锋。这种专项本身带有强烈的“科技部属性”,一开始发指南时就要求指标、申请专利、发表论文、培养人才等,后来甚至还加上了科技报告等。每次课题申请搞了那么多考核指标,最后不过都是一堆论文废纸、若干无用的静态指标(实验室的指标跟工程应用的指标差别不止一个量级),行业的共性技术依然遥遥无期。实际上,这种本来扶持行业工程化的项目,目标只需一个:能不能实地应用、能否规模化使用。其他的考核指标,直接切掉才好。值得庆幸的是,转机的端倪也在出现,上海交大在临港的创新中心,致力于汽车关键部件加工的机床产线的工程化验证。一开始就得到诸多汽车厂的参与,直接提供型材,真机真刀地切下去。这才是一条可值得期待的转化之路。

国外给予机床行业,既有直截了当的财政支持,也有多元化的政策体系。美国国防部曾经补贴给格里森滚齿机2亿美元,并且协助格里森私有化以掩护财务做账。美国一方面结合汽车、轴承的生产需求,另一方面将电子、计算机技术等融合,双向促进,使得美国机床不仅可以提供高性能机床,也可以为中小企业提供经济型机床(如法道、哈斯)——这类机床在中国市场同样非常有竞争力。

除了资金之外,更重要的是,还有大量非常细致的政策保护和法律保障。日本1956年就有《机械工业振兴法案》,机床名列首位!提供96亿低息贷款。在后来的20年,连续进行了四次修订,不断完善法规的保护。除此之外,还有《机电法》、《机信法》,从法律层面引导发展,造就了日本成为机床最强国之一。

1976年前的十年中,日本政府直接对机床的基础科研贷款5亿日元,不计效益硬砸坑。这一段时间正是日本机床腾飞的黄金时代,1982年彻底超过美国。美国随后反击的时候,也是跟当下特朗普的做法一样,外部四处干涉各个国家的贸易协定,对内则是多种资金渠道扶持非盈利研发机构,零利润地为企业提供服务,最后美国机床也迅速复苏。

欧洲情况也一样。在德国,也有类似保护法案,如果建立研发中心,德联邦直接给研发中心补贴30%。而意大利、西班牙等国家,无一不是靠政府贷款、国内购买等非市场经济手段,使得两个国家的机床产业直接上位。

值得注意的是,政府支持的方式也常多元化。行业出现危机的时候进行国家补贴、工人工资补助等;为基础研究机构提供资金但这些机构都是非营利组织,以便更好地为机床企业提供技术支撑。扶持一个行业是需要一套复杂的组合拳,这也考验着政策推手的细密性。简单地、条框化地使用资金,只能使有限的资源大打折扣。

营养不良的母机

中国机床行业,在高端几乎是完全失守,低端国内混战,中端交锋。

中国机床工业的总产出始终占世界总产出的四分之一左右。2012年中国金属加工机床消费市场的增长速度由2011年的32.9%断崖式跌落至-2.1%,衰退一直持续了5年左右,直到2017年才出现恢复性增长。

2017年,我国机床出口总额32.8亿美元,同比增长11.3%;机床进口总额87.4亿美元,同比增长16.3%。尽管机床进口总额有所上升,但进口机床占国内机床市场总规模的比重从2012年的41%下降至2017年的29%,表明国内企业正在努力向高端技术、替代进口方向发展,逐步降低我国对国外高端机床的依赖。

机床这个市场环境恶劣,行业市场很小,自然很难得到GDP至上的重视。即使机床强国之如德国日本,机床行业占GDP也不过0.2-0.3%。然而德日美都拿这个当宝贝,含起来都怕化了。

这是国之重器!一个国家工业强国的标志是什么,第一就看机床!机床是一切制造的精度、速度和效率的量尺。然而,中国机床行业,一直就处于边缘位置。就各种产业政策、资金扶持而言,机床行业就是冷板凳选手:置之一边,少闻少问。

不管是功能部件和主机,中国现在都有不少的技术底蕴,有着经年的科技积累,行业“基础共性技术短板突出”的现象是显著的,而产品的工艺性验证同样也是长期缺失的。国外企业产品研制与工艺验证投入比例一般在1:5甚至1:10,而试验面积与制造面积之比在1:0.5-1:1左右。国内传统老牌机床企业的通病:盈利能力不强,缺乏实验验证能力和条件,“做得出”样机,但无法通过工艺性验证进行完善,最终难以进入高端市场。再加上高档数控机床研发是“高投入、低产出”,企业不堪重负,长期陷于“可靠性低——难以形成规模性应用——不能通过规模性应用提高产品可靠性”的低端锁定。

机床有通用性的一面,但也有战略性的一面。简单地靠市场机制、靠兼并和归堆,绝不是机床的发展之道。而放到社会资金解决也不太现实,因为机床行业周期性明显,差不多五年一个周期,1年半好三年半坏。投资机构最怕的就是这种行业。靠简单的社会投资和回报率,是不可能解决这种投资巨大、回报慢而且呈现周期性颠簸的产业。

没有一个国家,可以让这样的高端产业(尽管极小)生死自负。发达的工业国家都采用了非常复杂的政策组合手段,全方位地助推了机床的发展。

而那些把机床简单地归到市场中去的想法,真是糟透了的格局。

中国有世界上最大的用户群。2002年就已经成为世界第一大机床消费国,中国机床市场消费额在世界机床消费总额中的占比曾一度达到近40%,至今继续保持在1/3左右的水平。在高端领域,由于差距悬殊,国产机床基本上还不具备市场竞争能力。而中端市场领域一直是国产机床与进口机床争夺的主战场,也是我们曾经濒临全面失守的领域,争夺这一领域的市场份额,是多数机床企业长期以来的主攻方向。

然而,天质本高端的机床母机行业,在中国一直营养不良。这其中,反而是四处觅食的民营企业,为这个行业增添了一抹令人期望的暖色。像大连光洋不仅仅发力高端五轴机床,而且在控制系统、转台、力矩电机等精密零部件,取得了令人欣喜的进展。机床行业要发展,必须要有健康的零部件产业。其实这是整个中国制造业暴露来的问题:只迷信最后的大机器的集成,为一个个首台套欢呼,而忽略基部零部件的突破,是万万做不好中国的装备制造业。

小 记

机床是需要分类管理。它既包含了战略级别的专用机床和关键部件;也包含了通用机床。通用机床自然可以放开市场竞争,但战略机床绝不可以放到市场中去。就像支持5G一样,旗帜鲜明地为这类机床撑腰。而那被折损了的共性技术腰部,必须“连”起来。这是通向高端制造跨不过的槛儿。

拯救中国的战略机床吧。

来源:《国际经济评论》

作者:郭丽岩,北京大学政府管理学院 2005 级博士生

【附文】来源:知识自动化;作者:林雪萍